Unidad 10 Éxitos y fallos de los mercados: efectos de las decisiones privadas en la sociedad

10.4 Solución del problema: regulación, tributación y compensación

Según la declaración de Río de 1992 de Naciones Unidas: «Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales».

Si una negociación coasiana resolviera el problema del Weevokil, podría instaurarse el principio de que quien contamina paga, lo que daría un derecho inicial al agua limpia a los pescadores. ¿Pero qué «instrumentos económicos» pueden utilizarse si resulta inviable negociar y alcanzar un acuerdo privado?

Seguiremos con el supuesto de que no es posible cultivar las plataneras sin utilizar Weevokil. Existen tres formas en que el Estado podría lograr una reducción de la producción de plátanos hasta el nivel que considere los costes sociales, en concreto mediante:

- la regulación de la cantidad de plátanos producidos,

- el cobro de un impuesto a la producción o venta de plátanos,

- la obligación de compensar a los pescadores por los costes que se les imponen.

Cada una de estas políticas podría lograr un resultado paretoeficiente (siempre que el Estado tuviese acceso a la información necesaria y contase con los medios y la predisposición para aplicar una política de fomento de la eficiencia). Pero, a diferencia de lo que ocurre en la negociación privada, esas políticas no implementan una mejora de Pareto con respecto a la asignación inicial en la que las plantaciones se beneficiaban de una ventajosa posición de reserva (el derecho a contaminar) y producían 80 000 toneladas de plátanos. En comparación con esa asignación, las tres políticas permiten que los pescadores (y, en algunos casos, el Estado) mejoren su situación, a la vez que se disminuyen los beneficios de las plantaciones. Con cada una de las políticas, el que contamina paga.

Regulación

El Estado podría limitar la producción total de plátanos al nivel paretoeficiente de 38 000 toneladas. Esto no es tan sencillo como puede parecer, ya que, si las plantaciones tienen diferentes tamaños y producciones, puede resultar difícil determinar las cuotas correctas para cada una y hacerlas cumplir.

Comparada con la asignación inicial, esta política reduciría los costes de la contaminación para los pescadores, pero bajaría los beneficios de las plantaciones. Estas perderían el excedente por cada tonelada de plátanos entre 38 000 y 80 000.

Tributación

La figura 10.4 muestra de nuevo las curvas del CPM y el CSM. En la cantidad paretoeficiente (punto B):

\[\text{coste externo marginal} = \text{CSM} - \text{CPM} = 400\,\$ - 295\,\$ = 105\,\$\]El precio de las plátanos es 400 dólares por tonelada. Si el Estado aplica un impuesto de 105 dólares a cada tonelada de plátanos producidos, el precio después de impuestos para los productores es de 295 dólares. Por lo tanto, para maximizar el beneficio, elegirán el nivel de producción en el que el precio después de impuestos sea igual al coste privado marginal. Utiliza el análisis de la figura 10.4 para entender cómo funciona esta política.

Aquí puedes oír cómo se pronuncia «Pigouvian» en inglés.

- impuesto pigouviano

- Impuesto que grava las actividades que generan externalidades negativas a fin de corregir un resultado ineficiente en el mercado. Véase también: externalidad, subsidio pigouviano.

El impuesto corrige el mensaje del precio para que las plantaciones hagan frente al coste social marginal completo de sus decisiones y elijan una opción paretoeficiente. Producen 38 000 toneladas de plátanos, que es la cantidad tal que el impuesto es exactamente igual al coste marginal que soportan los pescadores. Este planteamiento se conoce como impuesto pigouviano, por el economista Arthur Pigou, que lo recomendó.

Los efectos distributivos de los impuestos son diferentes a los de la regulación. El coste de la contaminación para los pescadores se disminuye en la misma cantidad, pero la disminución de los beneficios por la producción de plátanos es mayor, ya que las plantaciones pagan impuestos y además producen menos; por su parte, el Estado recibe los ingresos fiscales.

Compensación obligatoria

El Estado podría exigir a los propietarios de las plantaciones que pagasen una compensación por los costes que imponen a los pescadores. La compensación por cada tonelada de plátanos será igual a la diferencia entre el CSM y el CPM (la distancia entre las dos curvas de la figura 10.5). Una vez incluida la compensación, para las plantaciones el coste marginal de cada tonelada de plátanos será la suma del CPM y la compensación, lo que es igual al CSM. Ahora, por tanto, las plantaciones maximizan su beneficio cuando eligen el punto B en la figura 10.5 y producen 38 000 toneladas de plátanos. El área sombreada muestra la compensación total que se paga. A los pescadores se les compensa completamente por la contaminación y los beneficios de las plantaciones son iguales al verdadero excedente social de la producción de plátanos.

Figura 10.5 Las plantaciones compensan a los pescadores.

El efecto de esta política sobre los beneficios de las plantaciones es parecido al efecto del impuesto, pero los pescadores salen mejor parados porque son ellos, y no el Estado, quienes reciben el pago de las plantaciones.

Diagnóstico y tratamiento en el caso de la clordecona

Cuando en nuestro modelo identificamos 38 000 toneladas como el nivel de producción paretoeficiente, supusimos que en el cultivo de plataneras es inevitable el uso de Weevokil y la contaminación asociada. Por lo tanto, nuestro diagnóstico fue que se estaban produciendo demasiados plátanos y planteamos medidas para reducir la producción. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió en Guadalupe y Martinica, donde sí existían alternativas a la clordecona. Si hubiera alternativas al Weevokil, sería ineficiente restringir la producción a 38 000 toneladas, ya que las plantaciones podrían mejorar su situación eligiendo un método de producción diferente y la correspondiente producción maximizadora del beneficio; los pescadores no se verían perjudicados.

El uso de la clordecona era el problema, no la producción de plátanos.

El fallo de mercado se produjo porque el precio de la clordecona no incluía los costes que su uso acarreaba a los pescadores, con lo cual enviaba el mensaje equivocado a la empresa. Su bajo precio decía: «utiliza este compuesto; te ahorrará dinero y aumentará los beneficios», pero, si su precio hubiera incluido todos los costes externos de su uso, tal vez habría bastado con haber dicho: «piensa en el daño que se causa aguas abajo y busca una forma alternativa de cultivar las plataneras».

En esta situación, una política que exigiera a las plantaciones una compensación a los pescadores les habría proporcionado los incentivos para encontrar métodos de producción que causaran menos contaminación y, en principio, podrían haber logrado un resultado eficiente.

Las otras dos políticas, en cambio, no lo conseguirían. En lugar de fijar impuestos o regular la producción de plátanos, convendría más regular o gravar la venta o el uso de la clordecona para motivar a las plantaciones a encontrar la mejor alternativa a su uso intensivo.

Un impuesto sobre una unidad de clordecona que equivaliese a su coste externo marginal igualaría el precio de la clordecona a su coste social marginal. Estaría enviando el mensaje correcto. Entonces, las plantaciones elegirían su método de producción y su producción de plátanos teniendo en cuenta todos los costes de la clordecona, por lo que se reduciría su uso o se sustituiría por otro plaguicida. Al igual que sucede con el impuesto a los plátanos, disminuirían los beneficios de las plantaciones y los costes de la contaminación para los pescadores, pero el resultado sería mejor para las plantaciones y puede que también para los pescadores.

La primera vez que se declaró carcinógena la clordecona fue en 1979. Los costes externos (daños tanto a la salud de los isleños como al medio de vida de los pescadores) fueron claramente mucho más altos que en nuestro ejemplo del Weevokil. De hecho, el coste social marginal de cualquier plátano producido con la ayuda de la clordecona fue más alto que su precio de mercado. De haberse exigido a los propietarios de las plantaciones que compensasen por completo a los perjudicados, habrían dejado de usar la clordecona del todo. Pero no fue eso lo que ocurrió. Al final, en 1993, su uso quedó prohibido por ley. La contaminación resultó ser mucho peor de lo que nadie había advertido y es probable que persista en el suelo durante 700 años. En 2013, los pescadores de Martinica levantaron barricadas en el puerto de Fort-de-France hasta que el gobierno francés accedió a conceder ayudas por valor de 2,6 millones de dólares.

Por desgracia, durante más de 20 años no se utilizó ninguno de esos remedios en el caso de la clordecona, y la gente de Guadalupe y Martinica todavía sufre las consecuencias. En 1993, el gobierno finalmente reconoció que el coste social marginal de la clordecona era tan alto que debía prohibirse por completo.

En La economía 2.0: macroeconomía, volvemos a los numerosos resultados ineficientes e injustos que se producen en la economía. Nos preguntamos por qué persisten si los gobiernos tienen en su mano aplicar políticas que podrían corregir la situación.

Existen límites en cuanto a la eficacia de los impuestos pigouvianos, la regulación y la compensación a la hora de resolver problemas de contaminación. Igual que en una negociación coasiana, los costes sociales marginales son difíciles de medir. Si bien se pueden conocer los costes privados marginales de las empresas, resulta más complicado cuantificar los costes sociales marginales de personas individuales o de la sociedad en conjunto. Por lo tanto, los gobiernos no tienen fácil dar con un resultado paretoeficiente o distribuir la compensación con equidad. Y es posible que favorezcan al grupo más poderoso (los propietarios de las plantaciones en nuestro caso), imponiendo un resultado paretoeficiente que sea injusto.

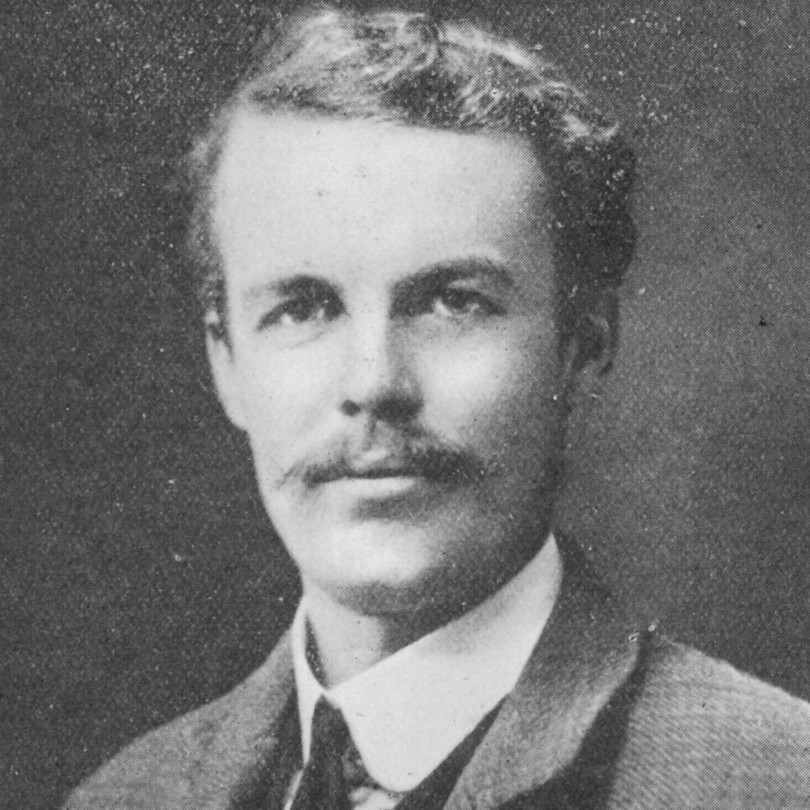

Grandes economistas Arthur Pigou

Arthur Pigou (1877–1959) fue uno de los primeros economistas neoclásicos en centrarse en la economía del bienestar, que es el análisis de la asignación de los recursos desde el punto de vista del bien de la sociedad en conjunto. Pigou ganó premios a lo largo de sus años de estudio en la Universidad de Cambridge en los campos de la historia, los idiomas y las ciencias morales (en aquel tiempo aún no había titulación específica de economía). Se convirtió en pupilo de Alfred Marshall. De joven, Pigou era una persona extrovertida y alegre, pero sus experiencias como objetor de conciencia y conductor de ambulancias durante la Primera Guerra Mundial, así como la ansiedad sobre su propia salud, lo convirtieron en una persona solitaria que se recluía en su despacho, excepto para impartir clase y dar paseos.

La teoría económica de Pigou se centró principalmente en el uso de la economía para el bien de la sociedad, por lo que a veces se le considera el fundador de la economía del bienestar.

Su libro Wealth and Welfare, descrito por Schumpeter como «la mayor aventura jamás emprendida en economía del trabajo por un hombre que era principalmente un teórico», le proporcionó la base para su obra posterior, La economía del bienestar. Juntas, estas dos obras establecen una relación entre la economía de una nación y el bienestar de su gente. Pigou se centró en la felicidad y el bienestar y reconoció que conceptos como la libertad política y la posición social relativa eran importantes.1 2

Pigou creía que la reasignación de recursos era necesaria cuando los intereses de una empresa privada o un individuo no coincidían con los intereses de la sociedad, causando lo que hoy llamaríamos externalidades. Planteó que gravar con impuestos podía solucionar el problema: los impuestos pigouvianos están indicados para asegurar que los productores afronten los costes sociales reales de sus decisiones.

Puedes buscar la crítica de Keynes a Pigou en esta versión en línea (en inglés) de su obra Teoría general.

Aunque ambos eran herederos de la nueva escuela económica de Marshall, Pigou y Keynes no siempre coincidían. La obra Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de Keynes contenía una crítica a The Theory of Unemployment de Pigou, quien reaccionó con un nivel crítico parecido.

Pese a que no se le prestó atención durante casi todo el siglo XX, el trabajo de Pigou allanó el camino para gran parte de la economía laboral y las políticas medioambientales. Los impuestos pigouvianos apenas gozaron de reconocimiento hasta la década de 1960, pero se han convertido en una importante herramienta política para reducir la contaminación y los daños medioambientales.

Ejercicio 10.3 Las ideas de Pigou y las políticas medioambientales

Lee las secciones de la 1 a la 3 del artículo «Pigou in the 21st Century: A Tribute on the Occasion of the 100th Anniversary of the Publication of The Economics of Welfare», donde se resumen las contribuciones de Pigou en el campo de la economía. Para contestar a las siguientes preguntas, consulta ejemplos específicos de impuestos pigouvianos en la sección 3 (reforma del precio del carbono en Alemania y régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea).

- ¿A qué retos se han enfrentado los responsables políticos a la hora de poner en práctica impuestos pigouvianos?

- ¿Por qué es posible que el impuesto que se aplica en realidad no satisfaga exactamente los requisitos teóricos propuestos por Pigou (es decir, que los productores hagan frente a los costes sociales reales de sus decisiones)?

Ejercicio 10.4 Comparación de políticas

Piensa en las tres políticas de regulación, tributación y compensación que hemos tratado más arriba. Utiliza los criterios de eficiencia de Pareto y de equidad para evaluar los puntos fuertes y débiles de cada política.

Pregunta 10.4 Elige las respuestas que sean correctas

El gráfico muestra el CPM y el CSM de la producción de robots en el caso de la fábrica situada junto a una residencia para enfermeras que trabajan en el turno de noche.

El mercado de robots es competitivo y el precio de mercado es de 340 dólares. La producción inicial es de 120 unidades, pero el Estado utiliza un impuesto pigouviano para reducirla al nivel eficiente (80). Lee los siguientes enunciados y elige los que sean correctos.

- El impuesto pigouviano baja el precio después de impuestos a 260 dólares. El excedente de la fábrica es el área situada por encima de la línea del CPM y por debajo de la línea correspondiente a un precio de 260 dólares, es decir, 0,5 × 80 × (260 − 100) = 6400 dólares.

- El impuesto pigouviano tiene que bajar el precio después de impuestos de 340 a 260 dólares, por lo que es de 80 dólares.

- Con una negociación coasiana que implicase un pago de la fábrica a las enfermeras, así como una reducción del ruido, las enfermeras estarían mejor.

- Las enfermeras no reciben un pago, pero se benefician de la reducción del ruido.

-

Arthur Pigou. 1912. Wealth and Welfare. Londres: Macmillan & Co. ↩

-

Arthur Pigou. (1920) 1932. The Economics of Welfare. Londres: Macmillan & Co [La economía del bienestar, trad. cast. de F. Sánchez Ramos. Madrid: Aguilar, 1946]. ↩